位于榆林市綏德縣城西南的郝家橋村,在革命戰爭年代,是響當當的模范村,村里有個響當當的勞動模范——劉玉厚。

生于1908年的劉玉厚,自幼便跟隨父親勞動。土地革命時期,劉玉厚經常為黨組織、游擊隊傳遞消息,1936年加入中國共產黨。

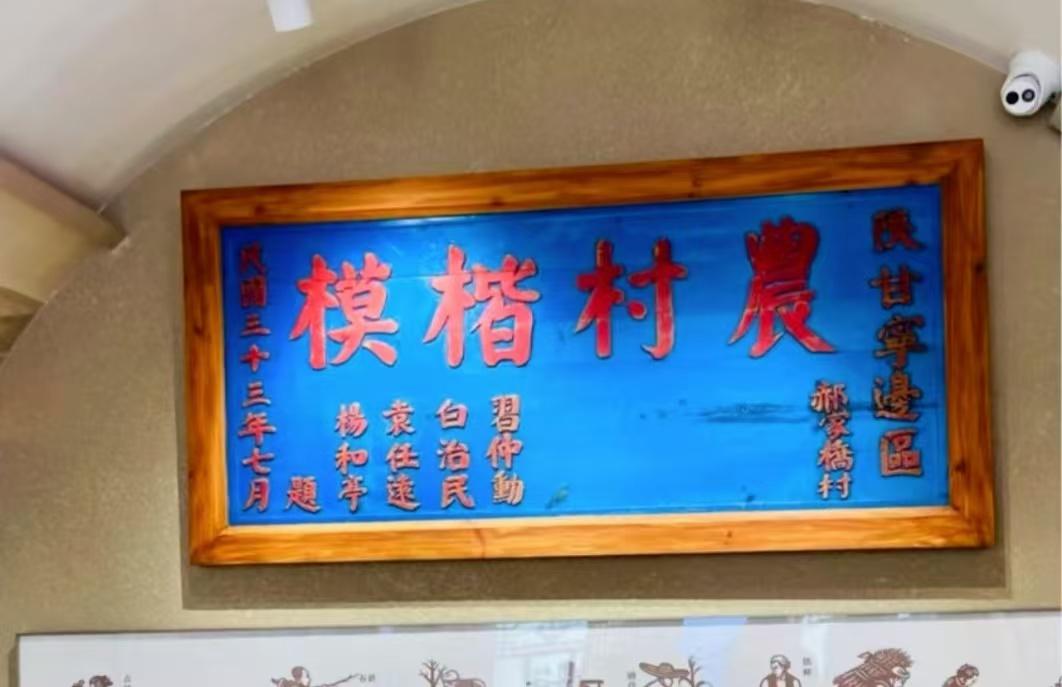

“農村楷模”牌匾

走進位于綏德縣郝家橋村的劉玉厚舊居,只見古樸的陜北窯洞院落里,陳列著大量劉玉厚當年生活勞作的實物。

“在村里,劉玉厚完成了黨交給他的每項任務。尤其第一年征收公糧時,他使全村負擔公平合理,獲得群眾熱烈擁護。”郝家橋村講解員王真真介紹,當發現征收上來的公糧和任務還差數斗時,劉玉厚在自己已負擔2斗的基礎上又加了5升。劉玉厚認為:八路軍保護咱們,咱們多出幾顆糧食算個啥!他為人厚道、急公好義,注重保護群眾利益。

1943年,陜甘寧邊區大生產運動進入新高潮,轟轟烈烈的勞動競賽在邊區各機關、各地區展開。黨中央、西北局號召各級組織和黨員干部深入基層發現英雄。中共綏德地委書記兼綏德警備司令部政委習仲勛,牽著兩匹騾子,馱著糧食、被褥等,帶隊來到郝家橋村進行蹲點調查。

為啥在郝家橋村蹲點調查?

“村里黨組織建立早,群眾基礎好,思想覺悟比較高;村里人口、土地、環境等方面在綏德分區具有代表性;距城區僅僅10公里左右。”王真真介紹,調查組走進田間地頭,調查婦女紡織情況、下南路移民戶,走訪困難戶,和群眾同吃同勞動。

為了鼓舞群眾的勞動熱情,調查組還組織開展“好受苦人”評選活動。

調查組發現劉玉厚在有限的土地上,有組織有計劃地安排生產,并通過精耕細作、改善土地條件、選擇優良品種提高單產等辦法,使農業生產水平得到很大提高,郝家橋農民生活水平明顯高于其他地區。

“創造出許多改良農作辦法的劉玉厚,帶領村民精耕細作,圓滿完成減租保佃、征收救國公糧等各項任務。”王真真說。由習仲勛提議,經地委研究決定授予劉玉厚“模范黨員”“勞動英雄”稱號,還將一塊“農村楷模”的牌匾獎給了郝家橋村,并在綏德全區范圍內開展“村村學習郝家橋,人人學習劉玉厚”活動。在劉玉厚的帶動下,一大批勞動英雄涌現出來。

1944年12月22日,邊區群英會在延安開幕,劉玉厚被選為特等勞模。

1949年10月1日,劉玉厚參加了中華人民共和國開國大典。這是新中國給予陜甘寧邊區勞動英雄的至高榮譽。

晚年的劉玉厚居住在綏德干休所,但他依然保持勞動模范的本色,堅持做干休所的義務清潔工,在群眾熟睡時就把院子和周圍道路清掃得干干凈凈。“短短6年他換了4把鐵鍬、10多把掃帚。”王真真介紹,1995年劉玉厚去世,習仲勛得悉后寫下了“劉玉厚同志是陜甘寧邊區著名農業勞動英雄,優秀共產黨員”的題詞。

郝家橋村駐村第一書記史亮霞說:“電視劇《西北歲月》,講述了劉玉厚自力更生、頑強拼搏的感人故事,看后令人敬佩。劉玉厚不僅是‘響當當’的邊區勞動英雄,更是我們學習的榜樣。他留下的寶貴精神財富將不斷激勵我們奮勇向前,走好新時代的長征路。”

(愛志丹)

(責編:黃莎 審核:蜀秦 簽發:呂驥)

video